自闭症轩轩昨天经过测评,是轻中度了

轩轩爸爸近日分享的好消息,让人振奋。

我该辞职带娃吗?孩子的康复路线如何规划?语言怎么教?普校和特校咋选择?兴趣爱好如何培养?时常崩溃,家长情绪怎么调节……

ALSO新一季微课,我们迎来了抖音网红“自闭症轩轩”的爸爸。秋爸和轩爸两位老家长连麦对谈,说的都是以上大家关心的话题。轩轩一家人可以说是ALSO理念的自然贯彻者。

今天的训练必包含未来的需求;未来的目标必在今天得以练习。如何规划小龄儿童的干预重点,从而避免当下小龄儿童重蹈当年小龄儿童的覆辙,使大多数孩子获得一个可观、可期的预后,真正解除自闭症人士不能独立生活的后顾之忧,这是很多家长和从业者关心的问题。

作为一名重度自闭症,同时还患有脑瘫、癫痫、地中海贫血的孩子,15岁的轩轩走过了小龄阶段所有的坎,正在迈向成人。听完轩轩爸爸的分享,我们对三四年后成年的轩轩充满了信心和期望。轩轩爸爸的肺腑之言也值得我们一听再听。

想了解轩轩确诊初期一家人的心路历程,可点击了解:☞《秋爸对话轩爸:“自闭症轩轩”是如何养成的》

轩轩和爸爸

轩轩确诊后如何进行家庭分工?为什么爸爸后期又要辞职带孩子?

轩轩确诊自闭症后,我们一家人达成共识:不要再纠结过去,更重要的是眼下和未来怎么办?

很快地,在轩轩一岁多时,我们就马不停蹄把他送进了机构,一康复就是5年。其间,通过一次家庭会议,我们确定了分工:当时我跟爱人工资都不高,考虑到长远花费,奶奶主动承担起照顾轩轩的重任,我和妈妈把经济支撑起来,这是很无奈但最现实的选择。

奶奶特别辛苦。只要放学回家,她会把机构学的知识挨个给轩轩在生活中尝试一遍。这对老人来讲是很困难的,她要消化理解老师的内容才能教轩轩,这需要时间。

轩轩一家人:从左至右分别为妈妈、轩轩、奶奶和爸爸。

奶奶一直带了轩轩10年,是康复路上的最大功臣,直到2019年我辞掉工作,成为全职爸爸。

为什么辞职?

轩轩没出生前,我在重庆跨城工作,一个月回家几次团聚。2015年,轩轩8岁,我开始有辞职的想法,并为回归家庭做具体准备,陆续结束手上的工作。

是轩轩推动我做出了这个决定。

每次从重庆回家前,我都提前告诉轩轩和妈妈什么时候到家。每次一推开家门,我都发现,轩轩一定坐在门口,准备好的拖鞋就放在一边。为了等我,他每次都会在门口坐好几个小时,这也跟自闭症孩子的刻板行为有关,非常专注。这件事让我深刻体会到了自己在轩轩心中的分量,也发现了情感刺激对孩子的重要性。

后来,成都到重庆开通高铁。我开始坚持每个礼拜五下班后坐高铁回家,星期一早上坐第一班高铁回重庆。那时到家都晚上11:00了,轩轩仍然会等我。

他的感情在见到我的一瞬间完全爆发,把我的头掰过去掰过来仔细看,像看西洋景似的,陌生又亲切。周末晚上我会跟他说:“爸爸明天要去工作,挣钱给你交学费。”他会模模糊糊把这句话重复一遍。

这种情况下,我开始思考,怎么对轩轩进行深度陪伴,最终在2019年做出辞职的决定。那时轩轩11岁了,青春期要来了,作为父亲,我应该要介入了。

轩轩和爸爸

辞职时,经过跟妈妈商量、测算,照现在这种模式生活,妈妈一个人工作的话,我们能维持5年。这5年我要做的是,尽全力帮助轩轩提升能力,5年后重返职场。

有人问我,家庭失去重要的经济来源不慌吗?只能说,这些年在经济上,我们是入不敷出的,一直在吃老本。但没办法,孩子更重要。

也有人好奇,为什么是我带孩子而不是妈妈?

我觉得妈妈母性非常强,更适合教孩子生活类的技能,真正让孩子成长、进入社会,父亲的角色非常重要。

这并不是说妈妈不参与孩子的康复,结婚至今,我俩一直比较融洽,为了孩子,愿意互相妥协,相互之间不要总那么强势。平时谈论最多的也是孩子,也有过争论。我不反对争论,争论让我们能深刻分析给轩轩选的路是否正确,能持续多久。

轩轩是重度,但康复效果这么好,如何给孩子制定干预计划?

康复头几年,轩轩能力还非常差,尤其是认知能力;想让他看你,简直是天方夜谭。

现在,通过整个家庭通过努力,我们总结出一些适合轩轩的康复方法,自身状态也在不断调整、妥协。其实,陪伴孩子的过程就是不断妥协的过程。

2015年,轩轩又确诊为地中海贫血,我们对自闭症已完全接受了。最担心的还是地中海贫血,他的肝功、肾功很容易出问题,每次住院医生都要求他输血,我们就通过锻炼、补充营养品,不断提高他的免疫能力,现在对孩子最大的期待就是健康生活。

轩轩早上6:40起床,然后会拿着瑜伽垫,把我布置的康复训练挨个做完,大约半小时,这个习惯已坚持了两三年,之前还需要我督促,现在自己就去做了。

然后是洗漱、早餐,早餐后腾出15~20分钟练琴,8:15准时出门上学。

出门前这段时间可以训练很多内容,比如盛饭,起初他一到桌子上就来端我们的碗,但我们不给,大家各自盛自己的饭,这是求生本能,自己喂饱自己。

中午12:20,我准时接他回家,吃饭、午休,下午继续学习。课余时间,轩轩投入时间比较多的两项重头活动是弹钢琴和游泳。

像奶奶所说的,我们是5年一个大计划,还有年计划、季度计划,依次进行,哪怕有些目标在这一阶段达不到,我会把目标移到下个计划中,继续进行。

变化需要不断累积。我以前也希望孩子很快发生变化,“我的孩子怎么可能呢?他总有奇迹发生的呀!”现在回想起来,是我们以前的努力才奠定了今天轩轩肉眼可见的康复成果。所以,基础搭建是非常重要的,而不要着眼于眼前一定要让孩子发生变化。

20岁之前,我对轩轩的康复目标是,掌握基本的生活自理和独立生活的能力。20岁之后的事情,可能随着轩轩的康复会发生翻天覆地的变化,你计划得越多,后期变化得越快。

谱系家长们有一个终极目标,让孩子将来独立生活,我也一样,为实现这个目标,我会反推回来,知道我20岁之前要干嘛?20岁之前为达到这个目标,再推回来,10岁时要干嘛,我是这样分析、倒推的。

深度陪伴/情感刺激怎么做?

情感刺激是人对客观事物是否满足自己的需要而产生的态度体验,有目的、有意识地激发孩子的某种情感,能使之产生相应的情绪体验,从而达到传达信息、吸引注意的目的。比如上文说到的,我在异地工作回家时,孩子的激动表现。

深度陪伴就是在和孩子的共处中,表达对他的尊重、欣赏和认可。我们一定要非常细心地去观察了解、陪伴、尊重孩子。在这个过程当中要改变的是谁?家长!

陪伴孩子时,哪怕你一句话不说,什么都不干,就在他旁边晃悠,说不定他的反应也会让你产生一些新的理解。

当陪伴够多的时候,你自然而然会知道孩子在某个阶段需要什么,感觉到孩子对你的情感依赖,他一个眼神、动作,就知道他要什么、怎么辅助他,这个得落实到家长的身体力行上。

有些家长感叹,太难了,告诉大家,只要稳得住就是胜利。谱系孩子很容易“退化”,就是康复过程没有可持续的原因。量化够了,所有的坚持就不叫坚持了,叫习惯——坚持的量达到了就是习惯。

爸爸安抚轩轩的情绪

去年8月27日发生的一件事情,让我深刻感受到了陪伴、坚持带来的质变。

当天午休,我跟轩轩在各自的房间休息。模模糊糊中,我被关门的声音惊醒,一下子蹿了起了——家里只有我和轩轩,有关门声肯定不对劲。跑出来,发现轩轩在换鞋子,不确定是要出去还是刚回来。

“轩轩你干嘛?”我问他。

他指着客厅的垃圾桶,说了三个字:“扔垃圾!”

哇!我发现垃圾桶已经空了,他还给我指了一下钥匙盘的钥匙,虽然什么话都没讲,但他想表达的是:“我用钥匙出去了。”

我马上脑补了他倒垃圾的所有画面,发现过去教孩子的单点技能全串联起来了:比如午休后穿衣服起床;垃圾桶满了要拿出去扔掉;出门得带钥匙和门禁卡,戴口罩并换鞋子;扔了垃圾以后不到处乱跑赶紧回家;回来后刷门禁卡,坐电梯知道坐几楼;电梯按钮开门进来,摘口罩、钥匙回归原位;去洗手……这些看着很简单,但所有细节都有逻辑关系,任何一环没有掌握都无法完成这个任务。

还有一个最重要的细节——他知道起床了!这个能力教了多少年都没教会,但那天中午他是自己醒的,以后就知道自己起床了,这很关键。

这次独立倒垃圾让我备受振奋,我的干预方向是对的,接下来就是我们胆大心细地去尝试其他技能,坐公交、过马路等。

学钢琴、学游泳是为了什么?

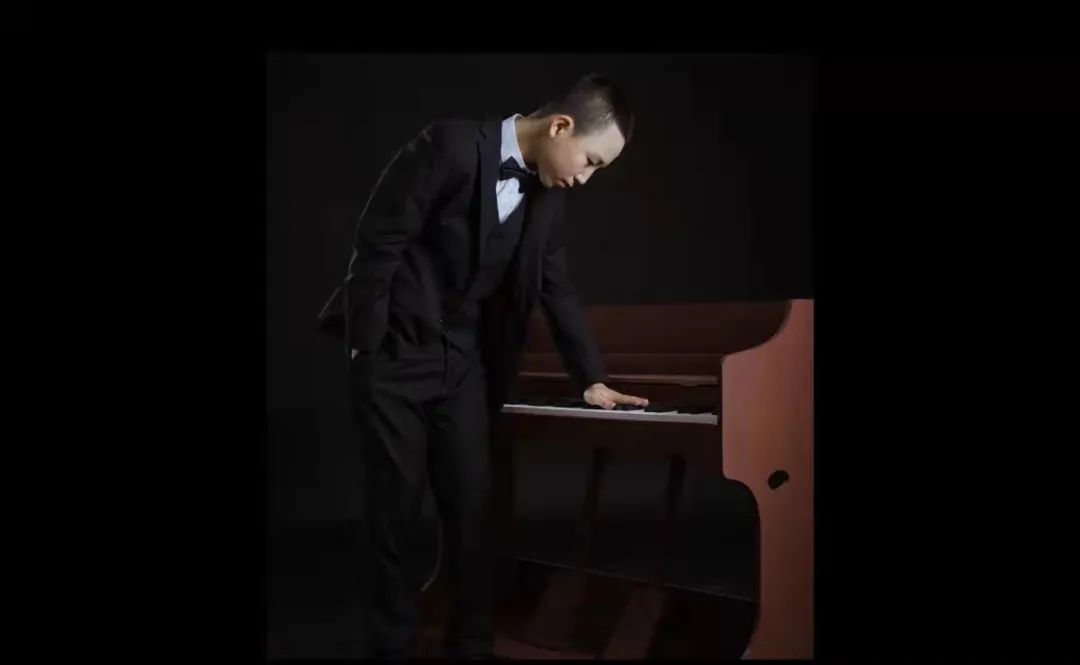

钢琴前帅气的轩轩

学钢琴的初衷不是为了成为音乐家,现在也不是。那为什么学?因为他手指能力太差,经常痉挛、僵硬,钢琴可以练习手指灵活度。

弹钢琴需要手指的连接、身体的协调、眼神的专注度,包括脚上的动作,这些一定是通过大脑来指挥的,能练习大脑输出的功能,所以我们把钢琴设定为轩轩的“大玩具”、康复方法,他能弹一些曲子,是意外收获。

我对轩轩的指法、弹的好坏都不是很在意。大家看视频里好像我经常“指导”轩轩,我其实是在帮他数和弦,他弹一下我数一下,而不是说我懂钢琴。

我不懂,也不想去学,为什么?怕干扰孩子,担心我掌握一点基本知识后,会忍不住指出孩子的错误或不足,那时孩子是什么心情?肯定很受挫。

我跟钢琴老师各有分工,弹得对错归老师管,我只负责接送,回到家后陪伴和欣赏,哪怕错了也没关系。

学钢琴孩子苦,但更苦的是家长。光让轩轩对钢琴产生兴趣我们就花了半年时间,入门后还要花大量时间陪伴、鼓励,最终形成良好的习惯。

与此道理相同的是学游泳,是为了锻炼他的气息。我家附近就有游泳馆,但我偏偏要带轩轩坐地铁到一小时之外的游泳馆上课,是为了训练自理能力、出行能力,他要学会整理游泳包,自己拿着“绿本子”(残疾人证)坐地铁、过安检,得知道坐多少站,哪一站下,出地铁后怎么过马路等。

现在,他可以独立进游泳馆,换洗完后去找老师,我就在门口等着。以前他换衣服得磨蹭一个小时,我总结了很多方法教他,现在只需要20分钟。这个过程花了半年。

怎么教?类似于教孩子上厕所、刷牙,其实就是辅助递减的过程。

家庭自理小能手轩轩

刚开始全辅助,每天帮他换,然后流程一项项递减,千万别着急。其间可以把刻板行为利用起来,很多内容一旦教会了,再慢慢练习,他就能把所有环节串连起来。

下个阶段,我会让他学习独自从家坐地铁到游泳馆,再返回来。到时安排一个他不认识的人跟着他。只有尝试之后我才知道这项技能他是否掌握了,还差多远。

在实施之前有一点很重要——孩子的能力家长得心里有数。

语言怎么教?

轩轩五六岁时,一些专家、机构老师跟我讲:“努力这么久都没效果,想出语言基本上已不太可能,因为过了最好的阶段。”现在你也能发现,轩轩说话只听得到声音,但看不见他嘴唇的动作。

回想一下,我们自始至终都没有放弃他的语言,而且还作为重中之重训练。奶奶甚至自制了一些帮助口腔发音的器具,每天练习,为将来的进步奠定了基础。

奶奶曾经自制器具,给轩轩做口腔训练。7岁时还没有语言,一度是奶奶最大的遗憾。

去年,我重新启动了轩轩的语言康复。因为感觉他各方面的能力起来了,以前是掰开他的嘴也没办法,他没有说话的欲望。当他有欲望开口表达时,又容易情绪化,这就需要我们去平衡的。怎么平衡?在孩子开心的时候去教他,这是前提。

去年我开展了一项长期工程,给孩子下载了一个练习语言的软件,坐车的时候都让他坚持练习,循环播放,就为了让他开口。

在家里,为了怕扰民,我就带他到车里去,关上窗户谁都听不见。后来我有一个发现,只练开口音——“啊”,使劲吼,吼得越开心越好。这非常有效,太复杂的,他学着也费劲。

孩子的语言跟理解能力有关系,所以要提升理解能力。这很难,有时轩轩状态不好,不听不看,没关系,我们仍然每天教,这个过程我们只做量化,不做具体要求。

从量变到质变,每个孩子的过程都不一样,有的可能需要10年。有时我也坚持不了,但想到轩轩通过我们的努力会过上更高质量的生活,还是得继续,我始终相信:平凡的坚持会给希望带来无限光芒。

特校跟普校的选择?

我也非常希望轩轩能融入到普校,但我知道他的能力在哪儿。还有一点,如果进普校需要我陪读,我可能受不了。

陪读不是考验孩子,而是家长,有没有足够强大的内心面对这一切。学校里那么多普通孩子,家长很容易受负面情绪影响,我觉得我受不了,也不想把自己搞崩溃。所以最终放弃了普校。

如果特校质量还不错,加上家长引导,孩子将来未必不可以进入一些职业学校。

我希望看到孩子有变化,但同时我又极力降低自己的欲望,降低后,我就很容易发现孩子的优点和进步,内心又充满了希望,希望就是从一点一滴中汇聚起来的。而不是我把欲望调得很高后再去实施干预,这样很可能适得其反。

家长情绪管理怎么做?有些家长说,自己甚至无法面对邻居的目光,轩爸为什么能勇敢带孩子走进公众场合?

在广场卖玩具的轩轩

当我带孩子出门时,我就想好了,是孩子融入社会环境重要,还是面子重要?

刚开始,我也很顾虑那么多人看我,感觉目光能把人淹没掉。但后来就想通了:“我没有在别人家盛饭,没有占用别人的资源,生活是自己的,我需要给提孩子提供融合的氛围,这是爸爸该做的。”

孩子的康复和面对别人目光,完全没有可比性。当我想明白这个事时,一片光明。我带孩子出门,接触不同群体,展现他的真实情况,我在旁边仔细观察,再针对其表现做总结、改进。

谱系孩子本身社交就弱,多带他出去看看,他对外界就习惯了,就不那么好奇了,那时,我们就可以完全带孩子融入社会。

记得有一次,在轩轩出门时遇到一家花圈店,他非得进去看,怎么解释都没用。结果进去了,看看这看看那,我就跟他讲这个是干嘛的。以后再遇到这样的店,他再也不去了。

在家里,我们一定要给孩子融入社会创造机会。从早上起床到晚上睡觉,蕴含了无数锻炼机会,在家里把孩子的行为习惯培养好了,孩子在公共场合才能更得体。

下一阶段的打算及带孩子的几点心得?

我给轩轩规划的一定是可持续的路线,现在轩轩弹钢琴、游泳,明年我会让他学书法。这三项兴趣坚持下去,到了80岁他都可以做。

为什么是书法?轩轩现在学一样就感兴趣一样,我要选择对他来讲最实用的。他不需要成才,快乐健康地生活就好,将来他一个人的时候不要那么寂寞,所以我把这三项列入长远规划。

轩轩的兴趣爱好非常多,爸爸在为他选择学什么时,都经过细细思量。

怎样把这些兴趣坚持下去?

回到小龄段,就要给孩子养习惯,习惯好了自律性会强很多,有了自律性的孩子,你让他学什么不容易。

养习惯没什么捷径,还是那两个字——坚持,坚持成习惯。

最后,总结几点经验——

1.家长要具备独立思考的能力,这一点特别重要。

生活中要善于观察细节,发现孩子的优点并进行延伸;利用好孩子的缺点,比如刻板行为。

2.做力所能及的事情,不要砸锅卖铁。家都没有了,康复就是水中捞月。

一定要在维持好生活现状的前提下,对孩子做长远规划,调整可用的时间进行深度陪伴,尊重接纳孩子,降低欲望,定好阶段性的康复目标,做好长期坚持的准备,“家长的坚持就是孩子的未来”。

3.坚持家校(机构)共育。

小龄家长刚开始不懂干预,此时一家专业学校(机构)的作用非常明显,孩子可以通过学校(机构)掌握基本技能,再回家泛化。

要承认,不管家长多厉害,家庭环境中都无法给予孩子集体的氛围和感觉。在机构,看上去孩子们相互之间好像不沟通、不交流,但孩子身处一两个人的空间和有10个孩子的空间,概念完全不同,他的感知力会出来,会感受到周围有那么多人,我转过去转过来,哪里有障碍,这是家庭无法给予的。

家长要紧密配合学校(机构),和老师沟通今天教了什么,回去如何引导,这才是我们应该掌握的家校共育技能。

(本文图片除署名外,照片由轩轩爸爸提供,或来自抖音号“自闭症轩轩”截图及视频)