基础语言训练24——描述事件

按事件发展顺序描述卡片的训练目标不在于提高语言的复杂度,而在于教导孩子能将完成一个任务或活动的过程以正确的顺序用口语的形式来描述。在基础认知的训练中,我们介绍了如何教导孩子按顺序来排列卡片(见文章【基础认知训练18 按规则顺序排序】)。一般情况下,对于有口语能力的孩子,在做图片排序训练时,口语命名的教学应该也已经在进行中了。换句话说,孩子应该已经能命名一些物件或活动。所以,我们建议将“图片排序”和“描述事件发展顺序”这两个项目合并在一个项目中同时展开。操作时,先辅助孩子按顺序来排列图片,在完成排序后,我们接着就进行命名的训练。如果孩子的学习能力较弱,一下子学习两个技能有困难,或者孩子尚不具备口语的能力,我们也可以将这两个项目拆开,先做排序训练,然后再教导事件描述。

本文将介绍如何教导孩子描述包含有事件发展顺序的图片。训练的最终目的是希望孩子在日常生活中,能以3-5句简单的话来说清楚看到或做过的事情的流程。在下面的程序介绍中,我们假设孩子已经掌握了卡片排序(注意:这两个技能可以同时教导,会排序并不是展开本项目必要的先备技能),所以不再说明如何教导孩子按顺序排列卡片。

第一阶段

描述三张卡片

目标行为:当教导者发出指令“请你按顺序说一说”时,孩子能独立在5秒内以短语的形式(每张卡片不超过5个字)按顺序描述卡片内容。描述时使用室内音量,且语音清晰度能让大部分陌生人听明白。

先备技能:

- 命名物件名称(见【基础语言训练1】)

- 命名动词(见【基础语言训练14】)

教学材料:有发展顺序的事件图卡

- 每个阶段可教导2-3组图片

教导程序:

以堆雪人为例:

1. 教导者与孩子面对面坐在桌子两边;

2. 教导者获取孩子的注意力(有短暂的目光接触);

3. 教导者将图片递给孩子(顺序混乱),并给指令:“请你按顺序排一排”;

4. 当孩子按正确顺序将图片排成一排后,教导者夸奖孩子“非常棒,你排好了”,然后给指令:“请你按顺序说一说”;

5. 教导者指着第一张图片,并要求孩子也指着图片;

- 注意调整孩子手指的方式:使用食指接触图片的下部,不遮挡图片的主要内容,且手保持不动(没有敲或拿取图片的动作);

6. 教导者示范正确的描述;

7. 在孩子正确仿说后,教导者移向第二张图片,做与上一步相同的要求;

8. 以此类推,直到孩子正确描述最后一张图片;

9. 在孩子完成最后一张图片的描述后,教导者马上夸奖孩子并迅速地依序指着三张图片,将描述的内容连起来说一遍:“对了!滚雪球、堆雪人、雪人堆好了”,然后马上给孩子代币;

10.进入下一回合,重复步骤2-9。

- 可以使用同一组图片,但相同的一组卡片最多连续练习两个回合;

- 也可以换同一训练阶段中的另一组图片;

- 确保每次训练中每组图片训练的回合数相同。

辅助:

- 手势(顺序):按顺序指每一张待描述的卡片

- 口语(描述):示范完整的描述

辅助撤销:

- 手势撤销:当孩子自己能指着卡片时,教导者不再指卡片。

- 口语撤销:完整示范➡从后往前逐渐减少提示的字数(如:堆雪人➡堆雪…➡堆……)➡在孩子需要时,提示关键词的起始音(如:【d】……【xi】……)➡无辅助

- 在撤销辅助的过程中,教导者先等一下,看孩子是不是能独立做出反应,等待的时间最长不超过2秒,即在看到孩子即将做出错误反应时,就应该立即提供辅助。

训练完成标准:

- 连续两次训练(跨两天)正确反应百分比达到80%以上,本训练阶段完成;

- 选择新的2-3组事件顺序卡片,进入下一阶段的训练

第二阶段

增加卡片的数量

在日常生活中,很多活动并不仅只有三步,所以,我们的训练也不会停留在三张图片。当孩子完成3-5个阶段的三张图片的训练后,我们就可以增加图片的数量。也就是说,在这个阶段孩子需要描述的事件的复杂性提高了。

在训练中,我们逐渐增加图片的数量,从4张、5张、最后可增加到6或7张。早期干预中,我们不建议让孩子描述超过7张图片的事件。主要的原因是,即使孩子能按图来说出更复杂的事件,也不代表孩子能记住、特别是理解事件之间的顺序关系,所以再增加图片的数量,有可能导致偏离我们原有的训练目的。

教导时的训练程序与第一阶段相同。

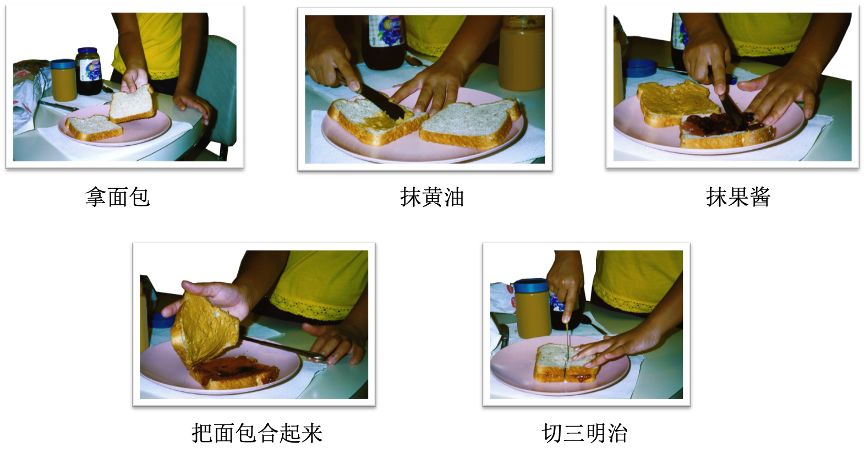

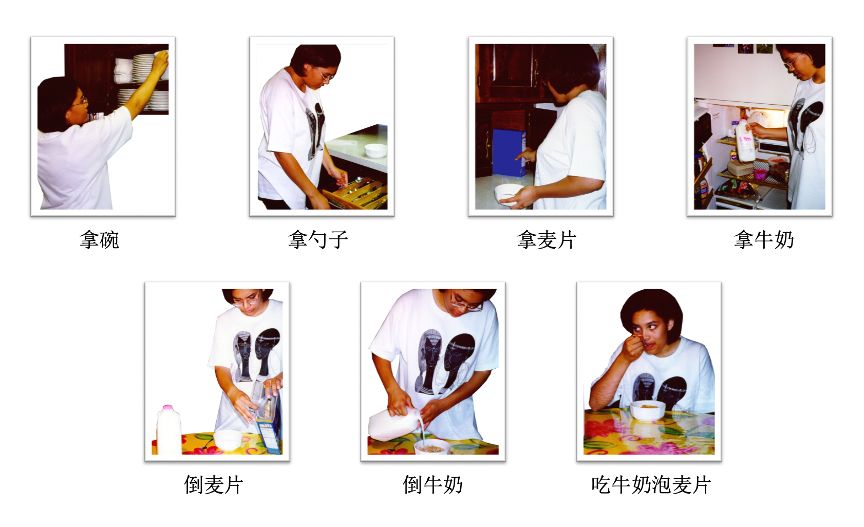

在素材的方面,因为逻辑清楚且画面简单的图片在网络上相对比较难找到,我们建议大家可以自己拍摄和制作训练卡片。下面我们举一些排序卡片的例子,供大家参考。

![]()

第三阶段

扩展句子长度

随着孩子语言能力的发展,我们在描述事件的训练中也会相应地扩展孩子的语言长度。当孩子完成使用简单句子的训练后(见【基础语言训练23】),我们就可以介入第三阶段的训练,要求孩子使用完整简单句来按顺序描述图片。

1 使用完整句子

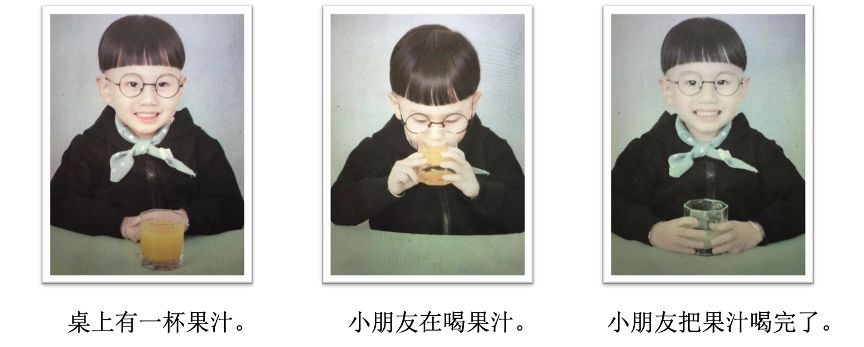

在这个阶段的训练中,我们可以先使用在前面阶段训练过的图片。因为孩子已经了解了这些图片的内容,也能按顺序排列这些卡片。训练时,我们只需要要求孩子使用完整的句子。训练的基本程序和第一阶段相同,只是在指令时明确加入要求:“请你用完整句子来说一说”。在刚开始训练的几个回合中,我们先给予完整的示范。在几次练习后,就可以让孩子自己尝试去说,仅当孩子没有使用完整句子时提醒孩子。也就是说,我们使用从最少到最多的辅助。以下图中的喝果汁为例:

- 当孩子说“喝果汁”,教导者先提醒孩子:“请你用完整的句子来说”,如果孩子没有正确反应,教导者提示句子的前两个字:“小朋……”。

- 如果孩子在描述的过程中填空,比教导者说了“小朋友”,孩子说“在喝果汁”,教导者要求孩子将句子连起来再说一遍。

- 如果孩子在描述过程中漏字,比如教导者提示了“小朋友”,孩子说“小朋友喝果汁”,教导者重新示范完整的句子“小朋友在喝果汁”,要求孩子仿说。

2 使用带修饰词的句子

当我们教导了孩子在句子中使用修饰词之后,我们也可以进一步在当前的训练中提高孩子语言描述的要求,如下图中对堆雪人的活动的描述。在这个阶段的训练中,我们不再教导固定的句子,只需要孩子说的是完整的句子就可以。比如孩子在描述第一张图片时说“小男孩在愉快地滚雪球”也是正确答案。

- 小男孩滚了一个大大的雪球。(性别、数量词、形容词)

- 小男孩把最小的雪球放在最上面。(最高级形容词、方位词)

- 小男孩愉快地抱着雪人。(副词)

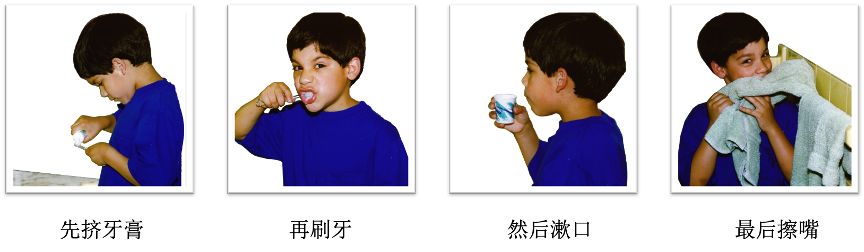

3 使用描述顺序的连接词

在日常的语言中,我们会使用到一些固定的短语或句式,比如【······和······】、【······、······和······】、【有······、有······、还有······】、【先······再······然后······最后······】、【因为······所以·······】等。在后面的文章中,我们会专门介绍这些固定句式的教导方法。

这些句式中,与本训练相关的是【先······再······然后······最后······】。在连续的描述中,如果不加入这些连接词,会使得描述缺乏流畅性。所以当孩子精熟掌握了描述事件的词汇和句子时,我们就会增加连接词的使用。训练的方法还是和第一阶段相同,只不过教导者的辅助重点在于连接词(见下图)。

生活中的练习

前面我们提到,我们训练中使用的图片尽量是孩子在生活中能接触到的或者熟悉的(比如在绘本或视频中看到过的)事件或活动。所以,当孩子在训练中可以按图片来描述活动的时候,我们就可以让孩子尝试在生活中也来说一说。

1. 通过描述事件的顺序来告诉他人做什么。比如,在准备早餐时,妈妈可以带着孩子,让孩子来给妈妈下指令:

- 妈妈:“我们要喝牛奶啰,妈妈先要做什么呀?”

- 孩子:“拿杯子。”

- 妈妈拿杯子,然后提示孩子:“接下来呢?”

- 孩子:“拿牛奶。”

- 妈妈拿牛奶,然后再提示:“然后呢?”

- 孩子:“倒牛奶。”

- 妈妈倒好牛奶,然后拿着杯子以期待的眼神看着孩子,或者提示孩子“牛奶倒好啦”。

- 孩子:“给我牛奶。”

- 妈妈把牛奶递给孩子,同时说“给你喝牛奶吧。”

2. 对于能力好的孩子,我们可以让孩子来说一说某一件事要怎么做,比如收拾玩具的任务的完整描述是:“先把玩具装进盒子里,然后盖上盖子,最后把盒子放到柜子上。”在做这个训练的时候,我们可以先做第1步,妈妈带着孩子一起收拾玩具,在每做一步之前先描述要做什么。当孩子在这个训练中能很清楚地说明下一步要做什么时,我们就可以在开始收拾玩具前先问孩子“我们要怎么样收拾玩具呀?”,这时孩子需要把所有的活动按顺序连在一起说一遍,然后再去执行。在孩子说不清楚时,家长可以提供口语示范,也可以把要执行的动作做一下,来提示孩子要说什么。以下给出一些生活自理的例子供参考描述:

- 洗手:先打开水龙头,然后把手放在水下冲一冲,再按压洗手液搓一搓,最后把泡沫冲干净。

- 穿衣服:先把衣服背面朝上放平,然后套头,再把两只手伸进衣袖里,最后把衣服拉平整。

- 洗袜子:先把袜子打湿,然后在袜底抹上肥皂,两只手用力搓袜子,最后把肥皂冲干净。

3. 在玩游戏时,让孩子描述游戏规则。比如扑克牌比大小的规则为:“先一人抽一张牌,然后把牌翻开放在桌面上,最后谁的牌大就可以吃掉对方的牌”。

4. 玩假扮游戏时,也可以让孩子介绍不同角色要做的事情有哪些。如,医生要先拿听诊器给病人听听心脏,再量体温,最后开药或打针。服务员要先问顾客想吃什么,然后给顾客上菜,最后收钱。

王坤

(BCaBA,南京)

杨楠

(BCaBA,天津)

朱璟 博士

(BCBA-D,新西兰)

* 文中图片来自网络

本文为原创文章,版权归【谆仪行为咨询】所有,转载请注明出处